工业救国梦,投身电机系

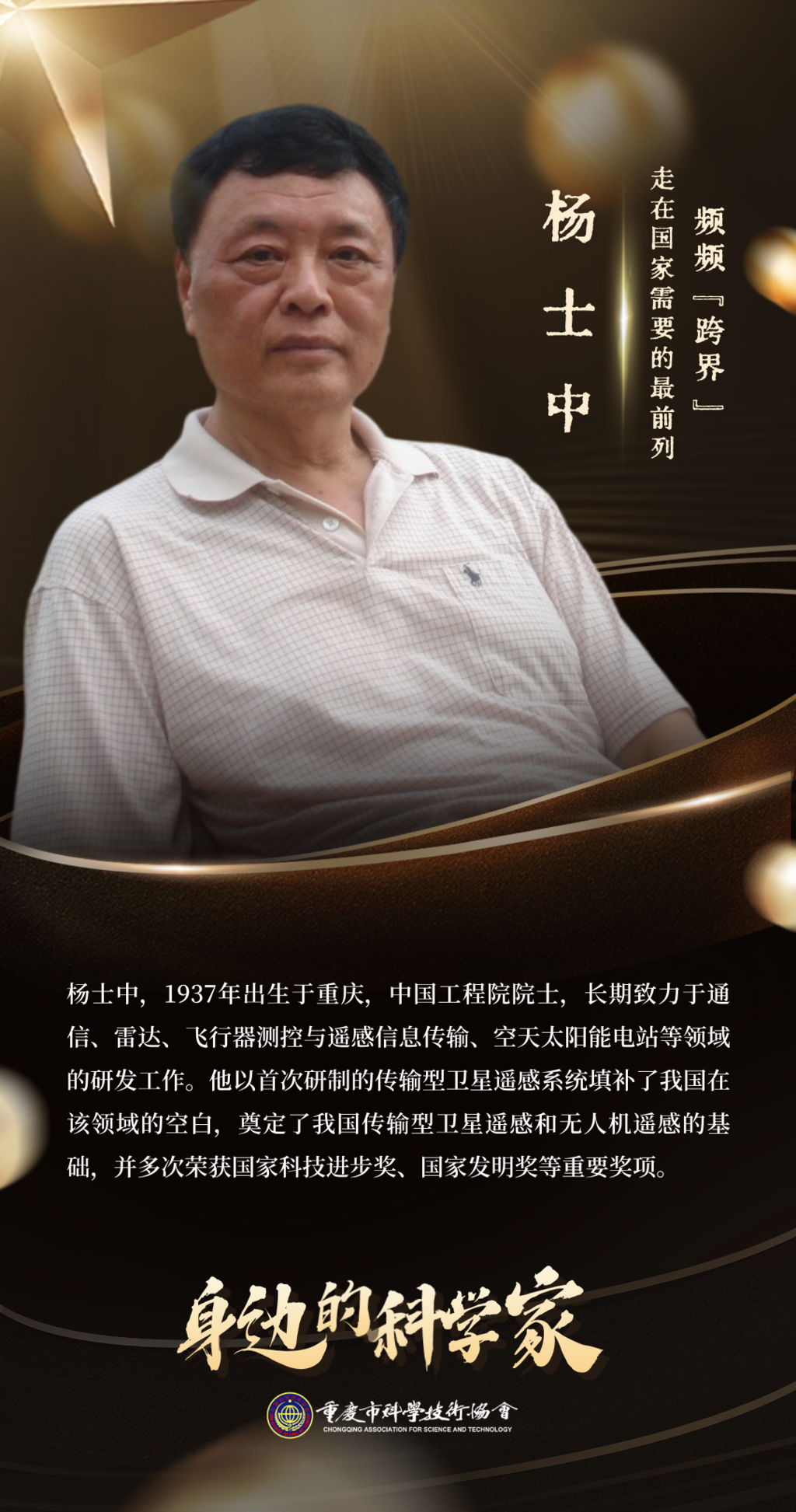

杨士中出生于战火纷飞的年代,“国家兴亡,匹夫有责” 的信念如种子般在他心中埋下。青少年时期,父亲在钢铁厂上班的艰辛场景,让他对工业的力量有了直观的认识,也萌生了 “工业救国” 的想法。带着这份理想,在报考大学时,他毫不犹豫地填报了重庆大学电机系,迈出了追逐梦想的第一步。

1960年,凭借优异的成绩,他被中国科学院选中,进入四川分院工作。当时,国家计算机工业正处于空白阶段,急需相关人才。面对这一迫切需求,杨士中毅然决定从电机跨界到计算机研发领域,积极投身到功勋计算机——109计算机的研发中。他研制出了晶体管雷达数据处理计算机,并于1965年负责筹建了西南地区第一个晶体管电路实验室。

然而,杨士中的科研之路并未就此止步。在计算机领域辛勤耕耘了5年后,国家的另一个重大需求又将他推向了新的征程。当时,我国开始研制人造卫星,由于在计算机领域的突出表现,杨士中有幸跻身国家人造卫星的首批研发人员行列,迎来了人生的第二次重要 “跨界”。

跨界技术攻关,结出新成果

在人造卫星的研发工作中,杨士中先后主要负责卫星跟踪、数据传输和实时遥测遥控等关键技术的研发。那时,卫星和地面之间的图像传输技术研究还处于初级阶段,主要依赖返回胶卷型遥感卫星。这种卫星不仅胶卷重量大,600千克重的胶卷仅能满足两天的拍摄任务,而且胶卷随着卫星回收舱返回地球后,还需要经过复杂的冲洗过程才能转化为可供研究的照片,整个过程不仅花费成本巨大,而且时间漫长,信息的实时性也大打折扣。

面对这些难题,杨士中没有退缩。他大胆设想:卫星飞到太空以后,如果可以实时传回图像该多好!说干就干,他迅速组织团队,开始着手进行 “卫星电视数传系统” 的技术攻关。经过无数个日夜的努力,1983年9月,搭载他们研发的CCD电视遥感传输系统的遥感卫星成功发射,并传回了清晰的地面图像。这一成果具有里程碑意义,标志着我国真正掌握了传输型遥感卫星技术。

此外,他发明的重心频率理论,成功解决了相干通信及精密跟踪系统中频率截获问题,为我国第一颗人造卫星的成功发射和稳定运行提供了重要保障。1985年,他牵头攻关的 “卫星传输型CCD电视遥感技术” 荣获国家科学技术进步奖二等奖。尽管当时的遥感地面实验站设立在山东烟台一个十分偏僻的地方,生活条件艰苦,研究过程充满曲折,但杨士中始终坚守,他说:“祖国需要我,我就会奋不顾身。”

向太空“借电”,引领科技革新

时光荏苒,已至古稀之年的杨士中再次做出令人钦佩的决定——向太空“借电”。从太空获取电能,看似“异想天开”,但在他的推动下,正逐渐成为现实。

太阳能电站是全球科学界关注的热点,被视为解决能源危机、实现可持续发展的关键。杨士中作为我国空间太阳能电站的主要推动者之一,深入研究后发现,地面太阳能利用率不高,主要因为大气层的衰减效应,而在太空,太阳能则极为充裕。

基于这一发现,2013年,杨士中与西安电子科技大学段宝岩院士联名向国家建议,加强空间太阳能电站关键技术攻关。他们规划在距地面3.6万公里的太空中建设太阳能电站,以避免大气层衰减,并大幅提高发电量。然而,这一工程耗资巨大,预计需30多年时间。为克服困难,杨士中提出先在平流层建设气球太阳能电站,对相关技术进行验证和优化。

在他的带领下,团队积极研究微波功率传输技术。团队骨干王韬介绍,微波技术不仅用于家用微波炉,还可应用于空天太阳能电站,实现远距离无线输电。杨士中提出的“分散独立汇聚”方案,解决了超大功率波束精确指向接收孔径等问题,将我国空天太阳能电站研究推向了国际前沿。

如今,重庆大学主教学楼旁的空天太阳能电站实验基地已竣工,楼顶安装有地面站微波功率接收转换阵列,相关研究正同步进行。

科教兴国,践行科技报国

1985年,杨士中进入重庆大学任教。他不仅传授专业知识,还常分享自己的科研经历,教导学生拓宽知识面,以适应未来需求。他说:“不能说我学的是这个东西,到了工作单位,不是我学的我就不做,这是不行的。”

杨士中不仅在科研领域成就卓越,在生活中也展现出了极高的动手能力。他年轻时曾修好摩托车,20世纪80年代还成功组装了一台电视机,令邻里惊叹。他喜欢广泛阅读不同领域的书籍,团队骨干王韬认为,这正是他不断创新、保持奇思妙想的秘诀之一。

在科研生涯中,杨士中不仅专注于前沿研究,还关注民生,致力于将技术应用于实际。近年来,他和团队探索将微波技术用于高海拔地区输电、自然灾害监测、高空通信平台建设等领域。例如,在川藏铁路线上,可通过微波技术为地质灾害传感器无线充电,或通过位移雷达监测山体滑坡,保障人民生命财产安全。

面对新领域,杨士中总能迅速适应并取得成果。他认为:“思想上要有准备。干一行、爱一行、专一行,都是吃尽了千辛万苦的。智慧出自苦思索,天才基于勤学习。”

杨士中始终秉持认真细致的科研态度,强调遇到问题就解决问题。他以终身学习的姿态、矢志不渝的科学信念和“科技报国”的理想,为学生们和后来的科研工作者树立了榜样。他以第一获奖人获得6项国家发明奖、科技进步奖和全国科学大会奖,每一次“跨界”都取得了国家级科技成果。他说:“这很难,但我乐在其中。”

来源:网络综合

附件: