助力农业强国建设

1975年7月,时任国防科委副主任的钱学森先生高瞻远瞩,提出将发展遥感技术作为重中之重,期望其与当年的两弹一星及四项紧急措施同等受重视。

遥感技术是我们认识地球家园的有力工具,从宏观、中观到微观视角,全方位观测地球,服务国家经济社会发展与人民生产生活。党的十八大以来,优化国土空间开发格局、促进资源节约、加强生态系统和环境保护、推进生态文明建设,成为全党和全民的共识。在此背景下,发展遥感技术,深入观测和研究我们的家园,意义尤为重大。

习近平总书记强调 “强国必先强农,农强方能国强” 。童庆禧倡导和开展的高光谱遥感技术,在农业领域大显身手。它能在几百公里高空分辨田间杂草,检测蔬菜农药残留等。地球上不同元素及其化合物因电子跃迁、分子振动等物理特性不同,拥有独特光谱,如同物质的 “指纹” 。高光谱遥感和多光谱遥感就像协助科研人员看清这些 “指纹” 的 “有色眼镜” ,其中高光谱遥感因能识别更细微光谱信息,成为揭示物质本质的 “利器” 。

高光谱遥感技术应用于农业,极大提高了农业管理效率。它能精确到每平方米,精准探测哪里缺水、缺何种肥料,让智能农机实现精准管理。同时,该技术还能精准分类农作物,不仅区分作物种类,还能分辨禾苗与杂草,确定撂荒农田,助力国家粮食管理部门掌握农作物空间分布和粮食动态。高光谱遥感也为农作物品质把控提供了有力支持。不同地区水稻、小麦的淀粉、蛋白质含量有差异,通过高光谱测量可清晰掌握。以此为依据,能培育更优质农作物,提升生活质量。科学家还能通过光谱分析探测农作物对光的需求,形成光配方,促进农作物生长。

让科技服务大众

遥感技术的应用不只局限于农业领域,目前我国遥感应用已广泛覆盖国家森林、草场、气象、海洋、城市、水体、环境、生态、灾害、测绘乃至国家安全等各个领域,成为自然资源部、应急管理部、生态环境部等多部门不可或缺的技术支撑。数字中国、智慧社会建设以及新型数字基础设施建设等国家重大战略发展,同样离不开遥感技术的助力。

当前,我国已构建完整的遥感技术体系,涵盖航空航天、近地面层,可对陆地表面、大气层、海洋等地球各个圈层进行观测和监测,甚至开展了对月球、火星等星球的观测。

在水体水质检测方面,高光谱遥感保障了人们的饮水安全。高光谱能检测水中有机污染和无机污染,如氮氧化物、COD(化学需氧量)等。普通摄影只能看到水浑浊,而高光谱却能精准测出污染成分。

在智慧城市建设中,遥感技术发挥着关键作用。建设智慧城市的首要条件是 “感知” ,遥感卫星就像将人们的 “眼睛” 延伸至几百公里外的高空,清晰 “看到” 城市状况和变化,让城市问题一目了然。童庆禧在中国数字建筑峰会2023・智慧城市高端闭门会上提到,遥感可从宏观、中观和微观视角感知城市发展的时空动态过程,把握城市发展的空间特征和格局,为城市发展空间规划奠定基础。

从宏观角度,借助遥感技术可分析城市、城市群建设发展状况,为城市高质量发展提供指引。例如,通过遥感卫星和历史数据,能清晰看到北京、上海等城市不同时期建成区的变化,以及长三角、珠三角等城市群不同时期的城市建设规模。

从微观角度,热红外卫星遥感等技术助力城市精细化管理。通过地表沉降分析,可提取上海浦西地铁线路走向;利用百度地图每天150亿点的定位数据,能揭示人口分布格局、经济发展状况等;基于手机定位数据复盘上海外滩踩踏事件,若合理利用这些大数据提前预警调度,或许悲剧就能避免。

谈及如何打造智慧城市信息解决方案,童庆禧在上述会议上提出 “五羊星座” 卫星助力广州政府管理现代化、城市治理现代化的设想。“五羊星座” 主要服务于以广州为主体的智慧城市建设与粤港澳大湾区空间信息应用,具有五大特点与创新之处:可倾斜轨道,每颗卫星每天5次飞越广州和大湾区上空,每天获取25次高分遥感影像;近地点可在广州和大湾区上空获取更高分辨率影像;远、近地点椭圆轨道设置可提高卫星生存能力;每颗卫星除高分载荷和星链通信外,还搭载不同遥感载荷,利于获取多元遥感信息,如每天至少获得超过1万平方公里的有利于反映大气温室气体和其他有害气体成分的Km级亚纳米级光谱遥感数据;采用高分辨率和高稳定卫星影像作为时空基准,便于海量数据快速配准和处理。

高光谱遥感技术在不断发展中,也逐渐走进百姓生活。如今已研制出精密小型高光谱仪器,可检测酒水真伪、牛奶安全性等。将其安装在手机上,买菜时扫一扫,就能知晓蔬菜是否有农药残留。

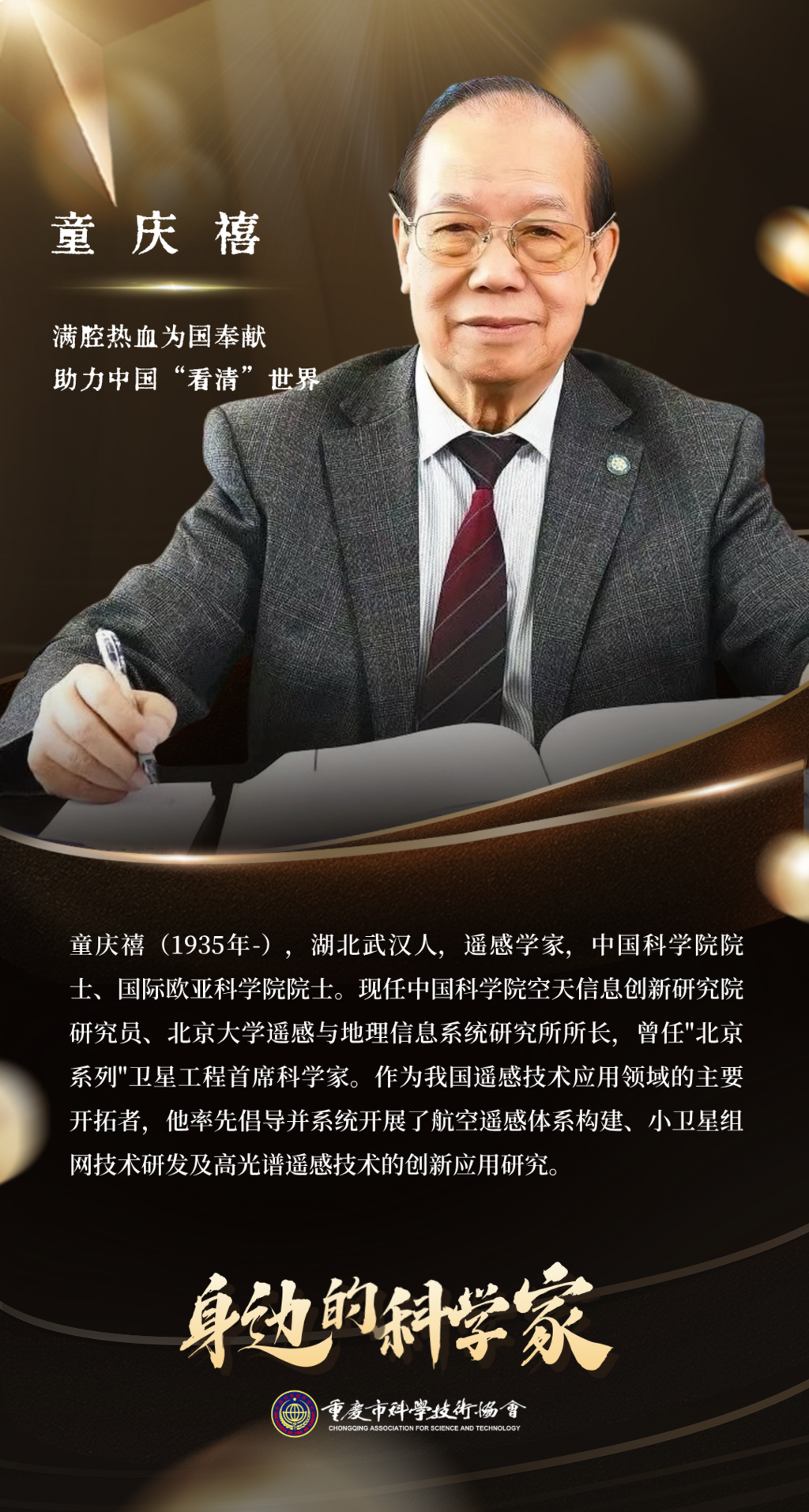

将一生奉献给国家遥感事业

自20世纪70年代初期,童庆禧院士便投身遥感技术和应用研究工作,为我国遥感和测绘地理信息事业发展奉献了毕生精力。70年代初,美国发射地球资源技术卫星ERTS-1(后改名为Landsat),这是真正以地球陆地为观测对象的遥感卫星。童庆禧院士深受触动,认为中国也应开展卫星研究。1975年,他作为中科院资源卫星调研组代表向钱学森汇报,得出加强遥感技术发展是研制和发射资源卫星首要条件的结论,自此开启了遥感技术研究之路。面对遥感数据和信息获取难题,童庆禧提出航空遥感,获得中科院和国家支持。中科院配备两架高空遥感飞机,童庆禧担任首席科学家,完善飞机装备,形成中国高空机载遥感实用系统国家重大科技攻关项目,使我国航空遥感迈入国际前列。这两架飞机集成中科院自行研制的14台(套)仪器,在三北防护林、黄土高原整治、土地资源利用等多方面发挥重要作用,在国际上产生重大影响。

其间,童庆禧与薛永琪优势互补,研制出具有先进水平的高光谱成像仪,在大洋洲、马来西亚、日本开展工作,开创我国高技术为发达国家提供技术支撑的先河。八九十年代,卫星产业迅猛发展,童庆禧倡导并支持科技部863计划和国家攻关计划 —— 北京系列小卫星的研发。北京一号遥感小卫星系统具有中高分辨率双传感器、高精度、宽覆盖等特点,成功实践中国民用航天产业化发展全新机制,为遥感卫星商业化运作探索出成熟模式。

回顾童庆禧的科研轨迹,他始终不断提出新方向激励自己。遥感是综合性极强的科学技术领域,涉及众多方面,他始终竭尽全力推动该领域发展。

步入耄耋之年的童庆禧,仍未停下让科技造福大众的脚步。在《院士开课啦!》《科学公开课》等节目中,他亲自为网友深入讲解遥感及其现实应用。在他看来,科普工作意义重大。遥感技术和地理信息技术在我国属于新兴科学技术领域,很多人了解不足,他有义务科普,让大家了解遥感及其作用。科普不仅能增强公众对中国发展的信心,提升对国家发展的认知,还能激发孩子们对国家高新技术的兴趣,培养遥感后备军,在一定程度上对不正确做法起到威慑作用。

在半个多世纪的科研生涯中,童庆禧荣获国家科技进步奖二等奖、中科院科技进步特等奖、中科院特殊贡献奖、国际光学工程学会国际遥感贡献奖和亚洲遥感贡献奖、中国高校GIS终身成就奖等众多荣誉。他表示:“前面的路我能走多远,我就尽量走多远;能做多少事情,我也会尽量做多少事情。我会尽自己所能,和大家一起共同前进。”

来源:网络综合

附件: